为深入贯彻新时代高校思政课建设要求,扎实推进党的创新理论“三进”工作,切实以本科合格评估为契机提升课堂教学质量,11月9日晚上19:30,马克思主义学院《思想道德与法治》课程组全体教师在线上参加了集体备课会,会议由德育教研室主任樊静主持,本次备课会聚焦“以评促建、以评促改”的评估导向,围绕教材第五、六章教学内容展开深入研讨,旨在进一步强化课程思想性、理论性与亲和力,推动教学规范与创新双提升,为本科合格评估工作提供有力支撑。

会议伊始,课程组负责人樊静老师围绕“立德树人”根本任务作引领发言。她指出,第八、九周为教学检查周,全体教师应结合学情,创新教学设计,并将党的二十届四中全会精神及时融入第五、六章教学。她强调,这两章涉及道德与法治的核心要义,是引导学生涵养道德情操、树立法治信仰的关键。对此,教师须“先学一步、深研一层”,不仅要讲清概念原理,更要深入挖掘其与社会主义核心价值观的内在联系,直面学生思想实际,在理论与价值的深度融合中实现铸魂育人。

在深度梳理与专题分享环节,四位教师依次进行教学内容分享。第五章部分,车海肖老师围绕第一节与第二节,系统梳理了道德的内涵、功能、历史演变及中华传统美德、中国革命道德的核心要义,提出以“经典案例 + 价值辨析”的方式帮助学生理解道德传承的时代价值,并分享了如何通过“道德两难”案例引导学生进行思辨,实现从知识认知到价值认同的升华。张剑蓉老师承接其后,对第五章第三节进行了聚焦式解读。她重点探讨了如何将中华优秀传统美德创造性融入“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”的教学之中,提出了“古今对话”的教学设计,旨在使道德教育更具文化底蕴和时代气息,其建议结合校园生活与社会热点设计互动场景,增强学生的实践体悟。

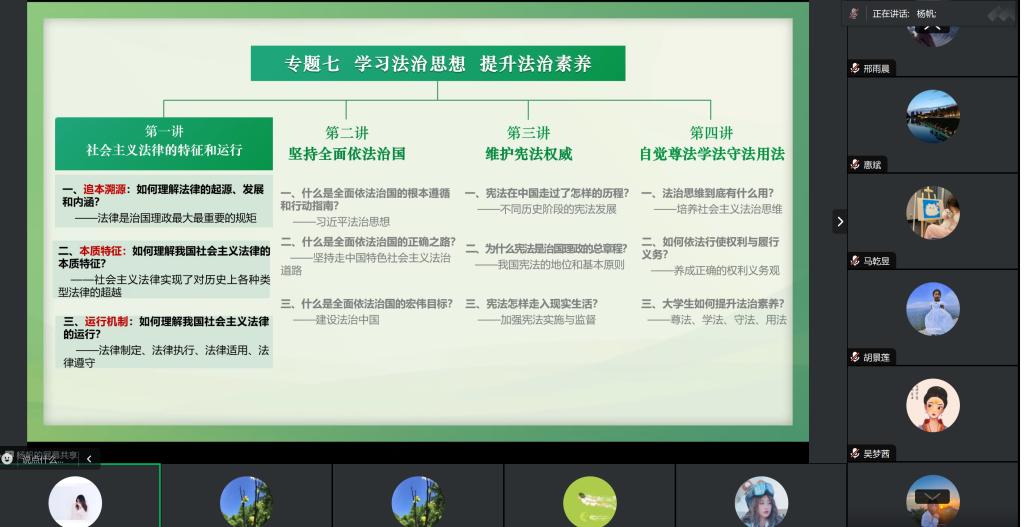

转入第六章,杨帆老师在梳理第一、二节时,精准定位了学生从“道德思维”向“法治思维”转换的难点。她提出通过“案例-原理-价值”三层解析法,帮助学生理解法律的基本原理与运行机制,深刻领会中国特色社会主义法治体系的优越性,从而筑牢法治信仰的根基。最后,邢雨晨老师则对第六章第三、四节进行了富有创见的梳理。她特别强调了权利教育与义务教育并重的教学理念,分享了如何通过“校园生活中的法律”等现实情境,引导学生明确自身权利边界、履行法定义务,将尊法学法守法用法内化为日常行为准则。

在专题探讨环节分享过程中,与会教师围绕案例选取、教学节奏把控、理论联系实际等问题展开热烈讨论,进一步明确了教学思路与方法改进方向。此外,课程组还就学生“真问题”清单的补充完善进行了部署,计划针对道德实践困惑与法治认知误区设计调研问卷,为精准施教提供依据。专题交流富有建设性,在多轮互动中进一步厘清了教学思路,优化了教学策略。

本次集体备课会,既是对教材内容的深度耕犁,也是对教学方法的协同创新。它不仅为教学实践奠定了坚实基础,更彰显了课程组以研促教、追求卓越的团队精神。今后,课程组将持续推进集体备课的常态化与机制化,致力于将“深研”的理论成果有效转化为“深耕”的课堂实践,不断优化教学策略,激活学生思想,切实推动思政课建设内涵式发展,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供坚实的思想根基与法治素养支撑。